マーケティングリサーチでは、「評価」に関する設問設計が最も重要なパートのひとつです。

とりわけ、総合評価(Overall Evaluation)と要素分解(Attribute Decomposition)は、評価の背後にある構造を明らかにするための中核的な枠組みです。

本稿では、評価設問の設計から統計的な解釈、さらには施策への橋渡しまで──現場で役立つ視点と方法論を、できる限り分かりやすく解説します。

総合評価とは何か──「全体印象」を捉えるための出発点

総合評価とは、商品やサービスに対して、ユーザーが持つ全体的な印象や満足度を1つの数値で捉えるための設問です。

「この商品を総合的に見て、どの程度良いと感じましたか?」

「0〜10点で、満足度をお答えください」

といった設問が典型です。

総合評価は単なる“印象の平均値”ではなく、その人なりの経験・感覚・期待値の集約が反映されるため、非常に情報価値の高い指標になります。

また、用途に応じて位置づけも変わります。例えば、

・トラッキング調査では長期比較の基準軸

・コンセプトテストでは市場投入可否の判断指標

・広告効果測定では最終的な態度変容の出口

として、それぞれ使われます。

ただし、総合評価は“結果”でしかありません。なぜその評価になったのかを知るには、次に述べる要素分解が欠かせません。

要素分解──「なぜそう評価されたのか」を分解する

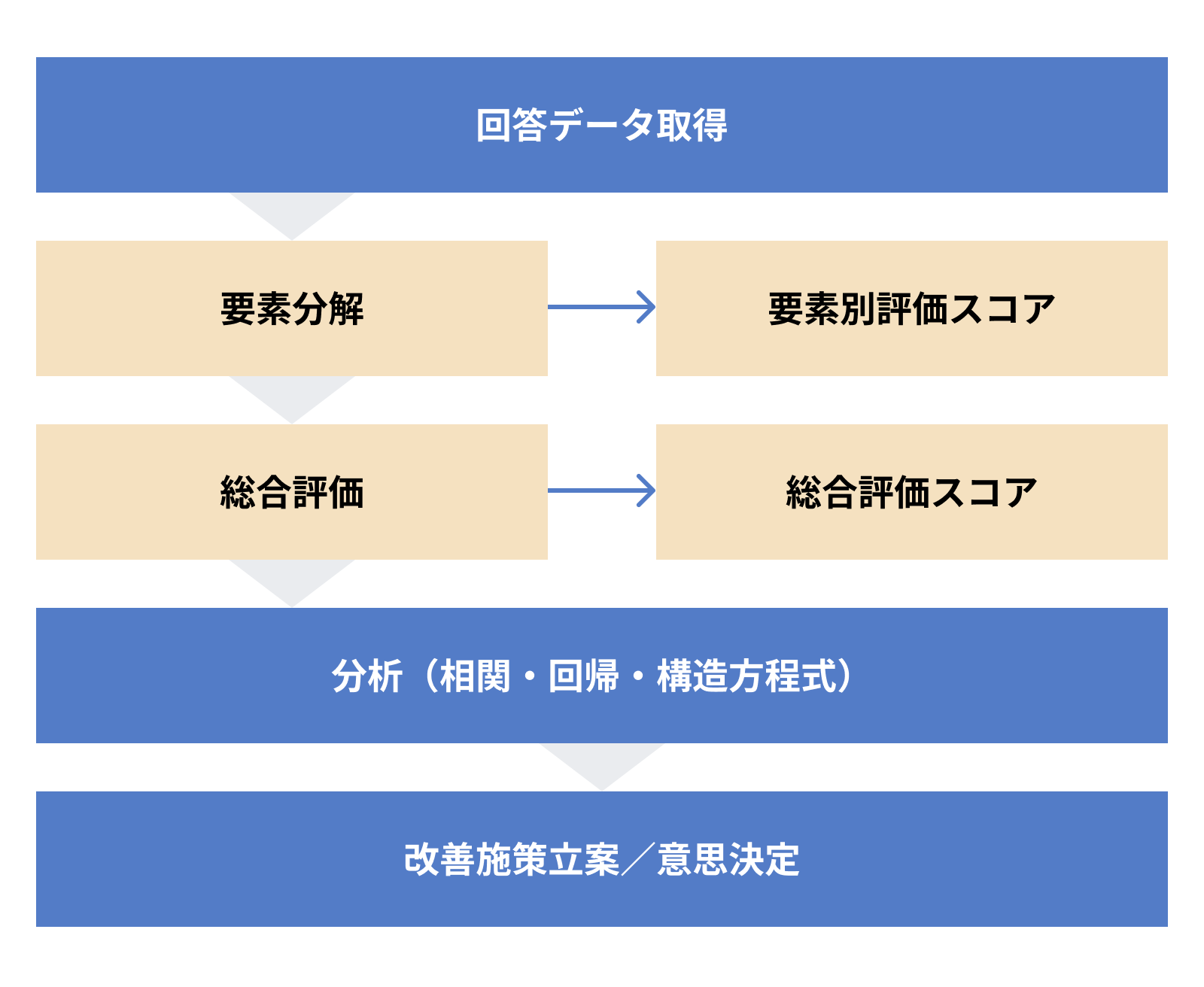

要素分解とは、総合評価を構成する評価要因をあらかじめ想定し、それぞれについて個別に聞く設問設計のことです。たとえば飲料であれば、「味の濃さ」「炭酸の強さ」「パッケージデザイン」「価格」「後味」といった項目が挙げられるでしょう。これらの要素について、5段階や0〜10点スケールで個別評価を取得することで、総合評価の背景にある“構造”を可視化できます。

実務上の設計ポイント

・要素数は5〜8項目程度が目安。項目が多すぎると、回答負荷が増えてデータ精度が落ちる。

・各要素のスケールは統一する。総合評価と同じスケールにしておくことで、後の分析がスムーズになる。

・差が出やすく、かつ重要な項目を優先して選定する。項目同士の重複は避け、意味の異なる軸で構成するのが望ましい。

分析編①──相関分析で「関係の強さ」をざっくりつかむ

要素評価が整ったら、まずは相関分析で各要素と総合評価の関係性を見ていきます。ここで着目するのは、単純なスコアの“動きの連動性”です。たとえば「味の濃さ」と「総合評価」の相関係数が0.65なら、「濃くて良い」と感じている人が多く、評価にそれなりに効いていると考えられます。ただし注意したいのは、相関はあくまで“一緒に動いている”という事実しか示さないということ。「影響を与えている」かどうかは、この段階では判断できません。

分析編②──重回帰分析で「効いている要素」を見極める

そこで次に行うのが、重回帰分析(Multiple Regression)です。これは、複数の要素を同時に投入し、それぞれが総合評価にどれだけ“独立して”効いているかを算出する手法です。

モデル式は以下のようになります:

\(\text{総合評価} = \beta_{0} + \beta_{1}\,\text{味の濃さ} + \beta_{2}\,\text{炭酸の強さ} + \beta_{3}\,\text{価格} + \cdots + \text{誤差}\)係数(β)の値が大きければ大きいほど、その要素の「影響力が強い」と見なすことができます。ここでは標準化係数(各変数を平均0・標準偏差1にスケーリングしたもの)が比較に便利です。加えて、p値(有意水準)を見れば、統計的に“信頼できる差”なのかもチェック可能です。

分析編③──階層構造がある場合はパス解析/SEMへ

要素が互いに影響し合う関係がある場合、単純な回帰モデルでは説明しきれません。そのようなときはパス解析やSEM(構造方程式モデリング)を使うことで、要素間の“因果の流れ”を視覚的に示すことが可能です。

例:「パッケージデザイン」 → 「味への期待」 → 「実際の味評価」 → 「総合満足度」

こうした構造的モデルを使えば、単なる“効いている要素”のリストではなく、どう効いているかのストーリーまで見えてきます。

応用編──インサイトを“施策”に落とし込む

分析結果は、「知って終わり」では意味がありません。リサーチの目的は常に、改善や戦略に活かすことにあります。

① 商品改善の優先順位づけ

回帰係数 × 改善余地 = インパクトの大きさ

このロジックで、限られたリソースの中でも「まず手をつけるべき要素」を定量的に選べます。

② ポジショニング分析

競合と自社の要素評価を比較すれば、「自社の強み・弱み」が相対的に明確になります。

③ ブランドパーセプション設計

複数の要素を軸にしたパーセプションマップを作れば、ユーザーがブランドをどのように認識しているかを直感的に示すことができます。

実務上の注意点まとめ

・要素→総合評価の順に設問を配置する。逆にすると、バイアスがかかりやすい。

・スケールは全体で統一。混在させると分析が難解に。

・マルチコレニアリティの確認は必須。VIFが高い項目は除外・統合を検討。

・非線形関係の可能性にも目を向ける。必要に応じてロジスティック回帰やツリーモデルなども視野に入れる。

・“再測定”までをセットで設計する。改善→再調査→検証までが1サイクル。

終わりに──「印象の構造」を可視化することの意義

評価設問は、聞き方ひとつでその後の分析の質が大きく変わります。総合評価と要素分解を戦略的に設計し、それぞれの関係を読み解くことで、消費者の“印象の構造”が浮かび上がります。この構造が見えるようになれば、施策はより的確になり、意思決定は納得感のあるものになります。

リサーチは単なる「数値の取得」ではなく、「意味ある判断のための土台づくり」である──その本質を忘れずに、設問と分析に向き合っていきたいものです。

リサーチサービス

リサーチサービス リサーチBPO

リサーチBPO タレントパワーランキング

タレントパワーランキング イベント動員

イベント動員 リサーチ関係のご相談・お見積

リサーチ関係のご相談・お見積 タレントマネジメントについて

タレントマネジメントについて その他お問い合わせ

その他お問い合わせ